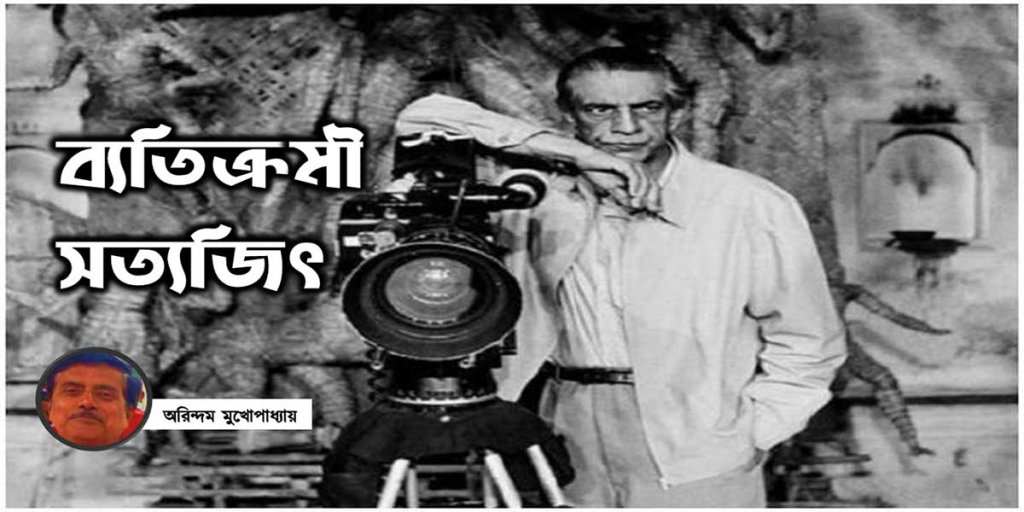

ব্যতিক্রমী সত্যজিৎ – অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

(জন্মদিনে স্মরণরেখা)

সূর্যকে দেখাবার জন্য দেশলাই কাঠি জ্বালাবার প্রয়োজন হয়না— এই সত্যকে স্বীকার করেই আমাদের সত্যজিৎ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হতে হয়। সত্যজিতের লেখা পড়ে ও চলচ্চিত্র দেখে একজন পাঠক ও দর্শক নিজেকে, নিজের জাতিকে, নিজের দেশকে চিনতে পারেন, চিনতে শেখেন। এছাড়া এই বিশ্বাসে বোধহয় আমরা সবাই একমত হব যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিশ্বের দরবারে বাঙালির তথা ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন অপর যে ব্যক্তি, তিনি সত্যজিৎ রায়।

বাঙালিকে বিশ্ব পরিচিতি এনে দিয়েছে যে দুটি বাঙালি পরিবার, তারা হলেন ঠাকুর পরিবার ও রায় পরিবার। দুটি পরিবারই ছিল আধুনিক ও উদার চিন্তাধারায় আলোকিত। সত্যজিতের সত্যজিৎ হয়ে ওঠার পেছনে ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর, বাবা সুকুমার রায় এবং পরিবারের অপরাপর সদস্য-সদস্যাদের যে বিপুল গুণাবলী তা উত্তরাধিকার হিসেবে কাজ করেছে। লেখালেখি, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, অংকন তথা মুদ্রণ কর্মে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার সহ অন্যদের যে পটুতা তার কথা শুনে ও সন্দেশ পত্রিকার প্রকাশনার কাজ প্রত্যক্ষ করে সত্যজিৎ বড়ো হয়েছেন। কারণ তাঁর জন্মের ছয় বছর আগে ঠাকুরদাকে এবং প্রায় আড়াই বছর পরে বাবাকে তিনি হারান। অবশ্য তাঁর জীবনে তাঁর মা সুপ্রভা দেবীর অবদান কম নয়। তাই এক কথায় বলা যায় ছবি আঁকা, লেখালেখি, সংগীত সম্পর্কে জ্ঞানের অনেকটাই তিনি বংশানুক্রমিক ধারায় অর্জন করেছিলেন। এমনকি ছবি তোলা বা ফোটোগ্রাফির প্রাথমিক ধারণাও এসেছে পারিবারিক ধারা থেকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উপেন্দ্রকিশোরের একটি হাফটোন বিদেশি ক্যামেরা ছিল যেটি কিশোর সত্যজিৎ দেখাশোনা ও নাড়াচাড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। যৌবনকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অক্ষশক্তির শরিক জাপানকে মোকাবিলার লক্ষ্যে কলকাতায় ঘাঁটি গড়ে তোলা আমেরিকান সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য আয়োজিত মিউজিক কনসার্ট ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীগুলো সত্যজিৎ নিয়মিত দেখতে ও শুনতে যেতেন। এইভাবে বিদেশী সংগীত ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর ভালোবাসা জন্মায়। কালক্রমে চলচ্চিত্র তাঁর প্রথম ভালোবাসায় পরিণত হয়। পাশাপাশি চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ ও ভাষা সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে।

এবারে আসা যাক সত্যজিতের কয়েকটি চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনায়। এই আলোচনায় স্থান পাবে তাঁর শেষের দিকের ছবিগুলি। প্রথমেই ‘ঘরে বাইরে’ প্রসঙ্গে। চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ বলেছেন,” I did not use a single line of Tagore’s dialogue in the film. The way the people talk in the novel, would not be acceptable to any audience.” যদিও এই সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে পাঠ নিয়েই চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ তাঁর নিজস্ব ডিটেইল রচনা করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, তাঁকে স্বীকার করে, গ্রহণ করেই সত্যজিৎকে ‘ঘরে বাইরে’ চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হয়েছে।

একথা হয়তো অনেকের জানা যে, সত্যজিৎ প্রথম রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’-র কাহিনি নিয়েই চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই ১৯৪৬ সালে তিনি চিত্রনাট্যও লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু অনিবার্য নানাবিধ কারণে সে সময় ছবিটি হয়ে ওঠেনি। পরিবর্তে হল ‘পথের পাঁচালী’। যে ছবি সত্যজিতের জীবনে ও একইসাথে বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশধারায় একটি মাইলস্টোন। ‘ঘরে বাইরে’ নিয়ে ছবি মুক্তি পায় দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর পর ১৯৮৫-তে। সত্যজিতের মতে ছবিটি সে সময় না করে ভালোই হয়েছে। কারণ সে সময়ে লেখা ‘ঘরে বাইরে’ র চিত্রনাট্যে ছিল হলিউডের অনেকখানি অনুকরণ। ফলে ছিল কিছুটা কৃত্রিমতা। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন-”প্রথমে ‘ঘরে বাইরে’ করার কথা ছিল, ‘পথের পাঁচালী’র আগে। কিন্ত সেই ‘ঘরে বাইরে’র তখন যে চিত্রনাট্য আমি করেছিলুম, সেই চিত্রনাট্য পড়ে পরে আমার নিজের লজ্জা হয়েছিল এবং সত্যি করে সে ছবি যদি তখন হত তাহলে কিন্তু আমার ভবিষ্যতটা একেবারে অন্যরকম হত।—সেখানে আমি কোনওরকম স্থান করে নিতে পারতাম না, মোটামুটি হয়তো অন্যদের তুলনায় একটা ভালো ছবি হত।” ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলি রত্নসম মূল্যবান সম্পদ হিসেবে হয়তো বাঙালির স্মৃতির মণিকোঠায় রয়ে যাবে।

এছাড়াও ‘ঘরে বাইরে’র পোস্টার নির্মাণের গূঢ়ার্থ, সন্দীপের চরিত্রের সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি বিষয়গুলি অবশ্যই চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের কাছে আলোচনার বিষয় হিসেবে রয়ে যাবে। একইসাথে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত বিমলার দৃঢ়, আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন নারী চরিত্রটির চলচ্চিত্রে কামুক, চতুর সন্দীপের চুম্বনে নিষ্প্রতিবাদ আত্মসমর্পণের বৈপরীত্যে অনেক সমালোচকের অসম্মতিসূচক প্রতিক্রিয়াও প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কারণ রবীন্দ্র আদর্শের প্রেক্ষিতে এটা মেনে নেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথাই এখানে উল্লেখ্য -“বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের”। বিপরীতে সত্যজিৎ লিখেছেন, “চুম্বনের দরকার ছিল, এটা খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমার কাছে। এছাড়া বিমলার ‘সারেন্ডার’ সম্পূর্ণ হতে পারে না।” উপন্যাসের সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে উত্তরণের দ্বান্দ্বিক দিকগুলি আন্তরিকভাবে অনুধাবনযোগ্য।

উক্ত রবীন্দ্র উপন্যাসে হতদরিদ্র প্রজা পঞ্চু চরিত্রটি সত্যজিৎকৃত চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ নিয়ে অনেকের সংগত সমালোচনাও আছে। এক্ষেত্রে পঞ্চু চরিত্রের অনুপস্থিতি যেন নিখিলেশ চরিত্রটির পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। নিখিলেশের মতে দেশের আসল শত্রু ইংরেজ নয়। প্রকৃত শত্রু জমিদার, গোমস্তা আর নায়েবরা এবং তাদের শোষণ। পঞ্চু সেই শোষণের শিকার সমগ্র দরিদ্র কৃষককুলের প্রতিনিধি যেন। একটি শ্রেণি চরিত্র। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অন্ধ তামসিকতা থেকে পঞ্চুদের উদ্ধার করার মধ্যেই দেশের আসল কাজের সন্ধান পায় নিখিলেশ। এই চরিত্রটিকে ঘিরেই নিখিলেশের মহানুভবতার প্রকাশ অথচ চলচ্চিত্রে চরিত্রটিকে বর্জন করায় সেই মহানুভবতার বিশেষ দিকটি সঠিকভাবে ফুটে ওঠেনি। পাশাপাশি এসেছে বিমলার বৈধব্য প্রসঙ্গ। মূল উপন্যাসে নিখিলেশের মৃত্যু ও বিমলার বৈধব্যের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। যা ঘটতে পারত বা ঘটার সম্ভাবনা ছিল, চলচ্চিত্র স্রষ্টার তেমন কথা বলার সংগত অধিকার থেকেই সত্যজিৎ বিমলার বৈধব্যের বেশ দেখিয়েছেন ছবির শেষে। এক্ষেত্রে বিমলার পরিহিত রঙিন শাড়িটি অসাধারণ সিনেমাটিক আঙ্গিকে ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যায়। এত কম সময়ে এত বেশি বলা মহান চলচ্চিত্রকারের গুণ—যা সত্যজিৎ করে দেখিয়েছেন।

বর্তমান নিবন্ধের শেষে সত্যজিতের শেষ পর্বের কয়েকটি ছবির অন্দরমহলে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করে নেওয়া যাক।যেমন-‘গণশত্রু’ ও ‘শাখাপ্রশাখা’ থেকেই সত্যজিতের চলচ্চিত্রের ভাষা এক ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। যদিও তারও আগে ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিটিতে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানের বিষয়বস্তুকে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে অন্যরকম বাঁকের প্রমাণ তিনি রেখেছিলেন। ‘গণশত্রু’ ছবিটির বিষয় অন্ধ ধর্মবিশ্বাস বনাম বিজ্ঞান চেতনার সংগ্রাম। আর ‘শাখাপ্রশাখা’র বিষয় দুর্নীতি তথা ‘দু নম্বরী’।বর্তমান সময়ে সমাজে সবকিছু ছাপিয়ে দুর্নীতিই প্রধান হয়ে উঠছে। সেই মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি এই ছবির মূল নির্যাস। এর আগে তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই তিনি কোনো বিশেষ চরিত্রের বা শ্রেণির মানসিক দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাতের ওপর জোর দিয়েছিলেন, এককথায় চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। উপরোক্ত দুটি ছবিতেই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সমসাময়িক সমাজ সমস্যা।’গণশত্রু’ ও ‘শাখাপ্রশাখা’ থেকে এই যে স্পষ্ট বাঁক নেওয়া, ছবিতে আর্ট-এর পরিবর্তে সোশ্যাল ভ্যালুকে সবচেয়ে প্রধান করে তোলা, ঠিক এমনটি সত্যজিতের আগের ছবিগুলিতে দেখা যায়নি। ‘আগন্তুক’ ছবিটিতে সত্যজিৎ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মানুষের ভেতরকার কৃত্রিমতা আর অসততার প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন। পাশাপাশি যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী, মানবতাবাদী সত্যজিৎ এই ছবিতে মানবিকতারই প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। এই বিশ্বায়নের যুগে সত্যজিৎ এখানে দেখাতে চেয়েছেন পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষের একমাত্র পরিচয় সে বিশ্ব নাগরিক। তাই জাতি-বর্ণ-ধর্ম-দেশের সব রকম ব্যবধান ঘুচিয়ে অন্তর থেকে তাকে হতে হবে মহান, উদার। কোনওরকম ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, অসততা, কৃত্রিমতা আজ আর মানুষকে মানায় না।

আসলে সর্বক্ষেত্রেই গোটা ভারতের পচন দেখে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, মর্মাহত সত্যজিৎ তাঁর শেষ পর্বের ছবিগুলিতে এসে আর সোচ্চার না হয়ে পারেন নি। সামাজিক দায়বদ্ধতাই তাঁকে ব্যতিক্রমী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রাণিত করেছিল।

সত্যজিতের এই উত্তরণের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের। আজীবন প্রকৃতি প্রেমিক, সৌন্দর্য ও জীবনদেবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে ও কর্মধারায়। লিখেছেন ‘সভ্যতার সংকট’-এর মতো হৃদয়বিদারক নিবন্ধ। বলেছেন, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’। অবস্থান নিয়েছেন মানব সভ্যতার চরমতম শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। একই উত্তরণ কি আমরা দেখি না তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী সত্যজিতের মধ্যে?